この記事では、Linuxを習得したい人に向けて、Linuxの概要やインストールの方法、Linuxの習得方法などについて解説します。

Linuxはオープンソースとして世界中で開発・利用されているOSで、サーバーやクラウド環境、組み込みシステムまで幅広く活用されています。特にクラウドやAI、セキュリティ分野といった成長領域での利用が拡大しており、その将来性はますます注目を集めています。これからのIT業界でキャリアを築くうえで、Linuxの知識は確実に大きな武器となるでしょう。

初めてLinuxを触れる方にとって「どのようにインストールすればいいのか」「うまく動かないときはどうすればよいのか」といった疑問や不安はつきものです。実際、エンジニアを目指す人の多くが最初にぶつかる壁でもあります。この記事ではそうしたつまずきやすいポイントを取り上げ、Linuxを自分のスキルとして着実に身につけていくための道筋をわかりやすく紹介していきます。

Linuxとは?

Linuxは、WindowsやMacと同じようにコンピューターを動かすために欠かせないOS(オペレーティングシステム)の一つです。オープンソースという特性を持ち、自由に利用・改変・再配布できる点が大きな特徴です。

そのため、パソコンだけでなく、インターネットサーバーや家電製品、IoT機器など幅広い分野に活用され、今では私たちの生活に身近な存在となっています。

- オープンソースで自由に利用・改変・配布が可能

- サーバー、家電、電子機器など幅広い分野で活用

- 将来性が高く、エンジニアを目指す人におすすめのOS

Linuxは汎用性が高く、現代のIT技術を支える重要な基盤として広く使われています。特にこれからエンジニアを目指す人にとって、Linuxの知識は確実に役立つスキルです。

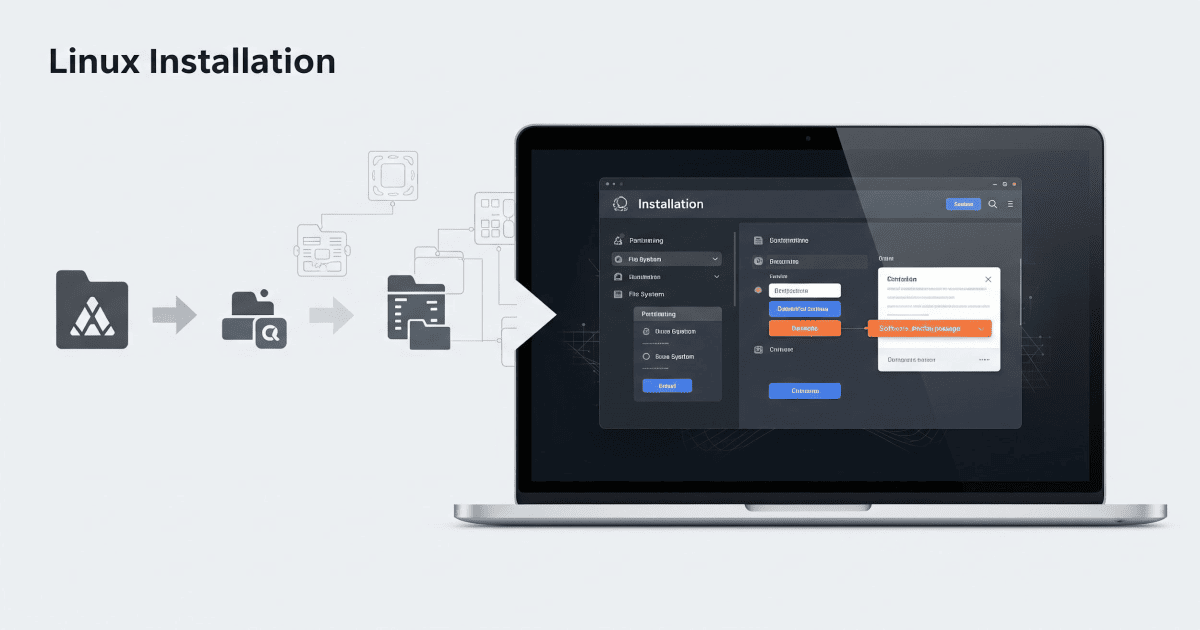

Linuxのインストール方法

Linuxのインストールの手順は以下の通りです。今回は、初心者におすすめの方法を紹介します。

- VirtualBoxの導入

- Ubuntuのダウンロード

- VirtualBoxにUbuntuをインストール

VirtualBoxの導入

VirtualBoxは、パソコン上に仮想環境を構築できる無料のソフトウェアです。Linuxを学習する際に、既存のOSを消さずに試せるため、初心者にとって安全で便利な方法といえます。手軽に導入できることから、Linuxのインストール練習や操作を学ぶ環境として広く利用されています。

VirtualBoxは、仮想環境として使えるソフトのことです。

Linuxを扱っていくのにWindowsあるいはMacのコンピューターが必要となり、そうなるとコンピューター上で仮想環境を作っていく必要があります。

VirtualBoxを使えば、コンピューター上のWindowsとLinuxの複数のOSを切り替えて操作できるようになります。 まずはVirtualBoxの最新版をダウンロードしてください。

Ubuntuのダウンロード

Ubuntuとは、初心者でも使いやすいLinuxのディストリビューションの1つです。

ここでいう「ディストリビューション」とは、いわばLinuxから派生したOSのことで、Linuxの亜種という認識でも良いでしょう。

UbuntuをVirtualBoxに導入すれば、Linuxが扱えるようになります。

そのため、VirtualBoxをダウンロードしたら、次はUbuntuをダウンロードしてみてください。

もちろん、他にディストリビューションにこだわりがあれば、別のものを使っても問題ありませんよ。

VirtualBoxにUbuntuをインストール

VirtualBoxを起動して、「Oracle VM VirtualBox マネージャー」の「新規」をクリックします。

名前をUbuntuの名前、タイプをLinux、バージョンをUbuntuのバージョンに設定します。

この処理にかかるメモリーサイズを確認して問題なければ「続ける」をクリックし、ハードディスク画面で「仮想ハードディスクを作成する」を選択して、ファイルタイプをVDI、ストレージを固定サイズにして、作成ボタンをクリックします。

これでLinuxが扱える仮想環境の導入が完了です。

Linuxがうまくインストールできない原因

インストールの操作をする中で、Ubuntuなどがうまくインストールできないことがあります。その原因としては以下のものが考えられます。

- ストレージが不足している

- コンピューターの動作環境に対応していない

- コンピューターのパーツに異常がある

ストレージの不足は、VirtualBoxの設定中に確認できるので、容量が足りないことがすぐにわかります。

この場合は、ハードディスクやSSDの容量をより大きなものに変えたり、追加で導入したりすることで解決がはかれます。

もしパソコンが2台以上ある場合は、スペックの高い方のパソコンにインストールしてみましょう。

しかし、動作環境に対応していなかったり、マザーボードやハードディスクなどがとれかかっていて、コンピューターのパーツに異常が出ていたりするとその原因に気付きにくいものです。

気付きにくい原因に対しては、別のコンピューターを使ってみたり、コンピューター修理サービスに問い合わせたりしてみるのがベターです。

Linuxでできること

Linuxでできることとして、以下のものが挙げられます。

- サーバー構築

- 新しいOSの設計

- 組み込みシステムとしての導入

- 古いコンピューターの再利用

- アプリやシステムの開発

- CUI画面の練習

サーバー構築

Linuxはサーバーの構築によく使われています。

WindowsやMacを使ってサーバーの構築をしようとすると、環境設定の関係で数万円程度コストがかかってしまうのが難点です。

しかし、Linuxは低コストで導入できて最低限の機能だけが備わっている状態なので、動作が軽く、自分たちでカスタマイズできるという点で、サーバーの構築に向いているといわれています。

最近は、サーバーを介したオンラインゲームが流行していて、以前よりもサーバーの重要度が高まってきているため、それに伴って今後もLinuxの存在は注目を集め続けていくでしょう。

新しいOSの設計

Linuxは自分たちで自由に書き換えられるので、新しいOSの設計に適しています。

実際、世界中で高いシェア率を誇るスマホのOSのAndroidは、Linuxを書き換えてGoogleによって開発されました。

今までLinuxを用いて新しい技術力を持ったものを生み出してこられたのは、Linuxがこういった自由度の高い性質を持っているからです。

仮に、Linuxをそのまま使うことしかできなければ、再現できるものはかなり限られてしまいます。

さらに、ゼロからOSを新たに構築するわけではなく、ある程度基盤の整ったLinuxを改変して構築するため、時間的なコストカットができる点でも注目されています。

組み込みシステムとしての導入

Linuxはそのままあるいは改変して、それをハードウェアに組み込んで活用していきます。

これができるため、コンピューターだけに限らず、IoTに対応させて設計された電子レンジや冷蔵庫などといった家電製品とLinuxが基となるOSを結びつけることが可能なのです。

最近ではAIを用いた製品も登場してきているので、Linuxを用いてAI開発を進めていく形で、IoT技術は今後も間違いなく加速していくと考えられています。

古いコンピューターの再利用

Linuxはかなり軽量なOSなので、古いコンピューターに組み込むことで動かしやすい特徴があります。

例えば、必要なデータをコンピューターに残していて、それのバックアップを取り忘れたままそのコンピューターが動作しなくなったとすると、そのデータを取り出すことが難しくなります。

しかし、重くてもコンピューターが起動さえできれば、Linuxを導入することでサクサクと動いてくれる可能性が出てきて、必要なデータを取り出しやすくなります。

逆に、スマホの予備のような感覚で、古いコンピューターにLinuxを導入して、データ保存用のコンピューターとして扱うといった使い方もできます。

なるべくコンピューターを長く使い続けていきたいという人は、Linuxの導入を一度試してみてください。

アプリやシステムの開発

Linuxはアプリやシステムの開発に用いられることも多いです。

先ほどのコンピューターの再利用にも近いですが、使わなくなったコンピューターにLinuxを導入して、アプリやシステムの開発を行う人も少なからずいます。

最低限のものしかないと開発には知識が必要なのではないかと思う人もいるかもしれませんが、Linuxのディストリビューションには様々なアプリケーションが用意されていて、それを活用しながら進められるので安心してください。

CUI画面の練習

LinuxはCUI画面の練習として活用するのにも適しています。

私たちがよくみるWindowsやMacなどのOSは、画像やイラストが表示されていて操作性に優れている点が特徴的です。

そういった形態のOSをGUIといいます。

一方で、Linuxはいわゆるプログラミング言語を扱う際に見かける黒い画面に文字だけ映し出された画面を使用します。

そういった形態のOSをCUIといい、この画面での操作に慣れておくことはエンジニアになりたい人にとっては避けられないことです。

CUIが使いこなせれば業務の効率化につながるので、CUIを使えるようになっておいた方がいいでしょう。

Linuxを習得する方法

エンジニアのスキルや理解力によって最適な学習方法は異なりますが、おすすめのLinuxの習得方法は以下の流れで学習することです。

- Linuxに自由に触れてみる

- 学習サイトや動画サイトで学習する

- 書籍やインターネットサイトで調べる

Linuxは、WindowsやMacの操作で求められているものとは異なります。

そのため、まずはLinuxそのものに慣れることが大事なので、Linuxが扱える環境が手に入ったら、自由に触ってみましょう。

抵抗感なく学習を進めるために、まずはLinuxを身近なものに感じられるようにすることが必要です。

次に、学習サイトや動画サイトを使って、手順を踏みながら1つずつ進めていきます。

この時、基礎的な部分は確実に押さえて学習を進めていってください。

学習サイトや動画サイトで理解が深まったら、疑問や応用的なものを書籍あるいはインターネットサイトで検索したりして、生じた疑問を埋められるようにしていくのが大切です。

この流れに沿って学習を進めれば、Linuxが段々と手に馴染むようになって、自由に扱えるようになってきます。

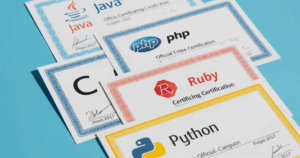

Linuxの学習におすすめの資格

これらの資格はどちらもLinuxの技術者を認定する資格で、技術者としてのレベルの高さを3段階に分けて試験を実施しています。

エンジニアとして活躍するなら、最低でもレベル2までは取得しておくのが理想です。

学習スピードはエンジニアによって異なりますが、半年間は勉強すれば、合格を狙いやすいでしょう。

この2つの資格の違いとしては、国際的基準か日本基準かどうかで、LPICは国際基準で定められていて、取得すればグローバルな企業で活躍しやすくなります。

一方のLinuCは、日本基準で問題が出題され、同時にLinuxに限らずエンジニアとしての必要な知識も問われることがあります。

そのため、LPICとLinuCで出題範囲は似ていても、出題される問題は違ってきます。

どちらの取得を目指すかは、どういったエンジニアになりたいかの将来像を描いて、それに沿った方を受けるのがベターです。

まずはLinuxに触れてみよう

LinuxはオープンソースなOSとして人気が高く、WindowsやMacとは機能も操作性もまるで違うものとして存在しています。

自由に書き換えることができ、それをディストリビューションなどの形で提供することもできることから、様々なものにLinuxが活用されて新しい物やサービスが打ち出されたり、Linux初心者の学習の手助けになったりしています。

そんなLinuxを扱うためには環境が必要です。

コンピューターにVirtualBoxをインストールして複数OSを扱えるようにして、そこにUbuntuなどのディストリビューションを導入することで環境作りができるので、Linuxを勉強していきたい人は試してみてください。